Historias de personajes ilustres de la comunidad del Aquelarre de Transylvania

–Los cuales, por supuesto, nunca existieron–.

Cualquier semejanza con la realidad o con alguna película de terror… es exclusiva responsabilidad de la interpretación del lector (porque, obviamente, entre cristianos normales estas cosas no ocurren ni pueden existir).

øøøøøøøøøøøøøøø ‡ øøøøøøøøøøøøøø

Fray “Gran Hermano”

–Otra historia que nunca ocurrió–

… curiosi dicuntur

qui sunt scrutatores conscientiarum proximi

(S. Tomás, 3S., d.35, q.2, a.3)

Volvía de la capilla. Entró en su celda y lo vio. Al sentirse descubierto al improviso, trató de elaborar alguna excusa expresándose con una suerte de gruñido ininteligible –era una bola de nervios, no se le entendía nada cuando hablaba– y salió apresurado.

Es que él, todo él, era eso y solamente eso. Era ojo. No que tuviera un solo ojo, sino que su ser era ser-ojo.

Era “Fray Gran Hermano”.

Miembro eminente y destacado del conjunto de los exploratores vitae aliorum, estaba profundamente enfermo, entre otras cosas, de curiosidad. Formalista nato, su pasión no era el acto de ser, sino el acto de ver. Lo aquejaba una pasión por el acto de ver que era literalmente visceral. Para él saber era cuestión de vida o muerte. Pero no el saber especulativo, la sabiduría, ese conocimiento que lleva a conocer por las causas, el degustar suavemente y paladear pacíficamente la verdad de las cosas, sino el saber en otro sentido. Para él, “saber” era poseer toda la información posible acerca de las personas.

Le resultaba una necesidad imperiosa inmiscuirse por los medios que fuera en la vida de los otros.

Si estaban presentes y tenía la posibilidad de hacerlo, los espiaba a través de las cerraduras; si salían a caminar y a charlar con algún confrade, se fijaba con quién y salía también a merodear por la zona para ver si podía pescar alguna que otra palabra; si hablaban por teléfono o hablaban con algún otro en su celda, escuchaba desde atrás de la puerta.

Si estaban ausentes y tenía la posibilidad de hacerlo, entraba en sus celdas. Revisaba los cajones, los armarios, los sobres, los libros, las computadoras, la correspondencia… todo. Era una lupa: todo tenía que pasar por el filtro de sus ojos, que escrutaban con minuciosidad los más recónditos secretos del prójimo.

Procuraba informarse con el mayor detalle posible acerca de la vida y obra de cualquier persona hermanada en religión. “¿X cómo anda, anda bien?” era una de sus preguntas más frecuentes, que de X pasaba a Q, a D, a F, a J, a N, a M y a todas las letras de innumerables alfabetos. Y proseguía con qué hizo, y qué no hizo, y adónde fue, y por qué fue, y por qué no fue, y por qué volvió, y cuánto tiempo pasó, y cómo fue, y a quién vio, y quién lo acompañó, y, y, y, y… Si el interlocutor atinaba a dar alguna respuesta, no era raro que comenzase a lanzar juicios de valor acerca de la persona en cuestión, dando él el veredicto acerca de si andaba bien o si andaba mal, de si tenía “buen espíritu” (lo cual quería decir “ser-como-yo”, o sea, como él) o “mal espíritu” (lo cual quería decir “no-ser-como-yo”, o sea, como él). Recorría la tierra con su lengua, ofendiendo al Cielo con su boca (cfr. Sal 79,3). Su lengua anticipaba el juicio universal. Era una espada, la espada del juicio. Por doquiera que pasase, causaba estragos con ella, dejando un verdadero tendal de incruentos asesinatos y definitivas marginaciones. Él sentenciaba y decidía. Él ponía la línea entre quién era buen religioso –es decir, como él– y quién no.

Era una aduana viviente. Informador oficial, él decidía qué pasaba y qué no pasaba, qué era aceptable y qué no; él decidía qué remitir a las autoridades y qué no, qué dejar pasar y qué no. Pero todo, pasase después o no pasase, todo, absolutamente todo, macabra y triste comparsa, tenía que desfilar ante sus ojos. Por eso era un hombre sin paz: vivía en un carnaval permanente.

Uno de sus pasatiempos favoritos, ya desde el tiempo del noviciado, era el de acumular en un cuaderno todas las observaciones que se le ocurrían durante el día acerca de sus cofrades y repasarlas con frecuencia. Al cabo de un prolongado tiempo, después de haber rumiado y meditado y rerrumiado y remeditado y rerrerrumiado y rerremeditado, comenzaba a dirigirles durísimas cartas en las que les recriminaba puntual y detalladamente millares de cosas acaecidas quién sabe cuánto tiempo atrás, sin poder esconder los lamentables rasgos de una psicología feminoide.

Por supuesto, el Abad fue debidamente informado, en múltiples ocasiones, por religiosos realmente buenos.

¿Resultado?

Era exactamente el hombre que necesitaban.

Así fue que Fray Gran Hermano sacó premio: lo hicieron guía de conciencias, impartidor de criterios, prefecto de espíritu, predicador oficial del reino, referente universal de la justa doctrina y Magister determinans de las quaestiones disputatae.

Juan del Monte

Creo conocer personalmente a Fray Gran Hermano… hasta diría que trabajo con él. El diagnóstico es exacto.

Me gustaMe gusta

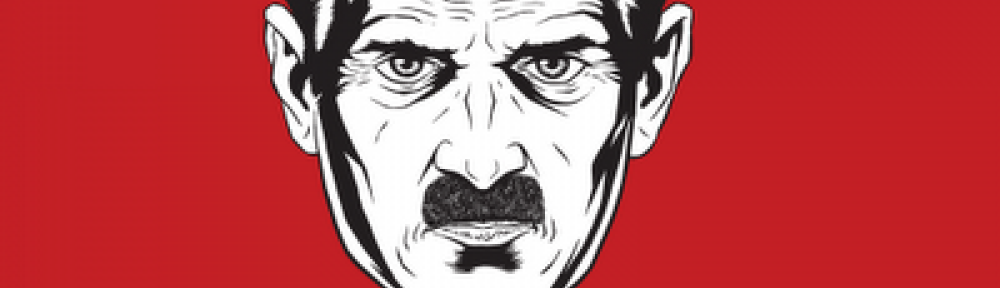

Yo también lo conozco. A la foto puesta en este artículo si le quitamos los bigotes y le agregamos unas canas y unos anios mas de edad (también se le puede agregar una sonrisa de hiena con un fuerte sonido) ya tenemos al Big Brother casi como en fotografia.

Me gustaMe gusta